एस एम एस हादसा – लपटों में दबी लापरवाही की कहानी

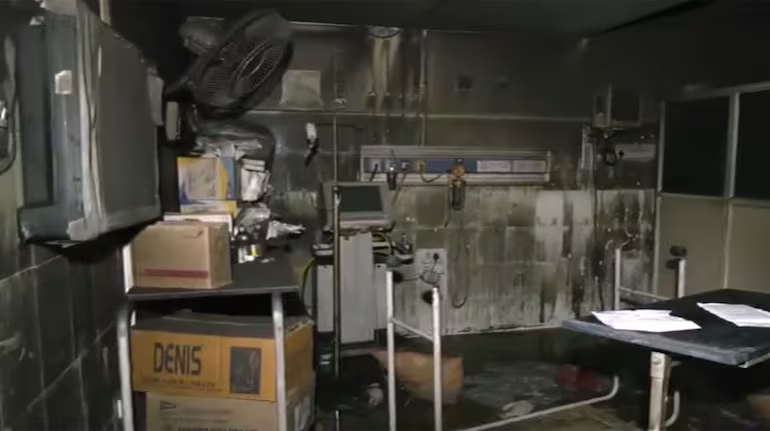

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल(जयपुर) में 5 अक्टूबर देर रात लगभग 11 बजकर 50 मिनट पर आग लग गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह आग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर (न्यूरोसर्जरी) के आईसीयू वार्ड में लगी।आग की शुरुआत आईसीयू के समीप भंडारण कक्ष में शॉर्ट-सर्किट के कारण मानी जा रही है। कितनी बड़ी बात है कि जब धुआँ फैलने लगा, तो तुरंत अलार्म नहीं बजा और न ही स्प्रिंकलर प्रणाली सक्रिय हुई।आग लगने से आठ मरीजों की मौत हो गई। वास्तव में यह बहुत ही दुखद घटना है। कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएँ सिर्फ क्षति नहीं देती, बल्कि हमें सुरक्षा, तैयारी और जवाबदेही की अहमियत याद दिलाती हैं। वास्तव में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना अस्पताल प्रबंधन, सरकार व अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज हमारे देश में बहुत से अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर तक ठीक नहीं है। अस्पतालों में थका देने वाली व्यवस्थाएं देखने को मिलतीं हैं। अस्पतालों को हर संभावित ख़तरों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही दुखद है,इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं अस्पतालों की छतें बरसात के दिनों में टपकतीं हैं तो कहीं छतों व फर्श की हालत ठीक नहीं होती। अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी बहुत बार नहीं होतीं हैं। यह बहुत अफसोसजनक है कि अस्पतालों तक में लापरवाही देखने को मिलती हैं,जो जीवन के केंद्र माने जाते हैं। लापरवाही से हादसे जन्म लेते हैं और जान-माल को नुकसान पहुंचता है और फिर जांच होती है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आइसीयू में लगी आग में फिर यही दोहराव दिखा।इस अग्निकांड ने आठ गंभीर मरीजों की जान ले ली और कई अन्य को जीवन-मृत्यु के संघर्ष में धकेल दिया। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर(बिजली,पानी भवन) मजबूत होना जनस्वास्थ्य की पहली आवश्यकता है। सुविधाजनक भवन, स्वच्छ वार्ड और आधुनिक उपकरण उपचार की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

आपातकालीन सेवाओं के लिए एंबुलेंस, जनरेटर व जल आपूर्ति अनिवार्य हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अस्पतालों में सीसीटीवी, गार्ड और अग्निशमन तंत्र होना चाहिए।साथ ही साथ, रोगियों व परिजनों की आवाजाही नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में होनी चाहिए। वास्तव में, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ही भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा की नींव हैं। वास्तव में अस्पतालों में उन्नत अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे कि अलार्म, स्प्रिंकलर, फायर डोर, धुंआ निकालने की व्यवस्था आदि आवश्यक रूप से होनी चाहिए। नियमित फायर ड्रिल और प्रशिक्षण तो जरूरी हैं ही। अस्पतालों में आपात प्रबंधन प्रोटोकॉल लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि आग लगने पर तुरंत कार्रवाई, मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। बहुत बार यह देखा जाता है कि अस्पतालों में ठीक से तकनीकी निगरानी नहीं की जाती। अस्पतालों में बिजली नेटवर्क, उपकरणों का इंस्पेक्शन और मरम्मत की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपर बताया जा चुका है कि अस्पतालों में संरचनात्मक सुधार पर ध्यान दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम् है। वास्तव में आईसीयू व आपत्कालीन वार्ड के डिजाइन में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि धुआँ और आग स्वयं बाहर निकल सकें।आत्मपरीक्षण और स्वतंत्र जांच से दोषों की पहचान और सुधार संभव है। इसके बावजूद भी यदि कोई घटना घट भी जाती है तो परिवारों के साथ पारदर्शिता बरती जानी चाहिए तथा घटना के बाद मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए गठित जाँच रिपोर्ट और मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ यह हादसा केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है। ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास इलेक्ट्रिक वायरिंग, निष्क्रिय इमरजेंसी रिस्पॉन्स, खराब अग्निशमन यंत्र और अप्रशिक्षित स्टाफ, इन सबने मिलकर हालात ऐसे बना दिए कि बाहर से खिड़कियां तोड़कर आग पर काबू पाया गया। बावजूद इसके जिंदगियां राख हो गई।

अस्पताल में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अनेक घटनाएं घटित हो चुकीं हैं। पाठकों को बताता चलूं कि सबसे भयावह घटना वर्ष 2011 में कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में हुई थी, जहाँ बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने भयंकर रूप ले लिया था और लगभग 89 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के स्वर्ण पैलेस होटल में, जिसे कोविड अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, आग लगने से 11 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र के विरार स्थित एक कोविड अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि उसी वर्ष मुम्ब्रा (थाणे) के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में लगी आग में चार लोगों की जान गई। बड़ी बात तो यह है कि हाल ही के वर्षों में भी यह खतरा कम नहीं हुआ है। 2024 में दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित आई मंन्त्र अस्पताल में आग लगी, हालांकि, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसी प्रकार से 2025 में लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भी आग की घटना हुई, जिसमें सैकड़ों मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। इन घटनाओं से कहीं न कहीं यह स्पष्ट होता है कि भारत में अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, विद्युत शॉर्ट सर्किट, और आपातकालीन निकासी प्रणाली की कमी जैसी समस्याएँ अब भी गंभीर व संवेदनशील हैं। यह जरूरी है कि अस्पतालों में नियमित फायर ऑडिट, सुरक्षा उपकरणों की जांच, और कर्मचारियों को अग्निशमन प्रशिक्षण जैसे उपाय सख्ती से लागू किए जाएँ, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। यह बहुत ही बड़ी बात है कि आज विभिन्न अस्पतालों में फायर अलार्म बंद पड़े रहते हैं और बहुत बार निकासी मार्ग तक अवरूद्ध होते हैं।

और तो और अस्पतालों के भीतर ज्वलनशील सामग्री तक भी देखने को मिल जाती है। अस्पतालों के निरीक्षण होते हैं, लेकिन ये निरीक्षण केवल कागजों तक ही सीमित होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आज भी हमारे देश में कई अस्पताल बिना फायर एनओसी(अनापत्ति प्रमाण-पत्र) के ही चल रहे हैं। भला इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है ? अस्पतालों में आग से कोई सुरक्षा नहीं? सवाल है कि क्या हम अस्पतालों में आग को अब भी ‘दुर्घटना’ कहकर ही टालते रहेंगे ? सवाल यह भी है कि क्या हर मौत के बाद जांच समिति बना देने से सरकार/प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या मरीजों की जान की कीमत केवल मुआवजे की रकम है ? फायर सेफ्टी ऑडिट एक व्यवस्थित और तकनीकी जांच प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी भवन, संस्था, उद्योग या अस्पताल आदि में आग से सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और तत्परता का मूल्यांकन करना होता है, लेकिन आज सरकारें फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश तो देती हैं, पर पालन नगण्य है।इसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। फायर सेफ्टी का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। वास्तव में अस्पतालों में सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि इसे बोझ समझा जाना चाहिए।अस्पतालों में मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति जैसे कि आग लगना, भूकंप या विस्फोट—के समय कर्मचारियों, मरीजों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह एक पूर्वाभ्यास है जिससे सभी को वास्तविक संकट से निपटने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है, इसलिए मॉक ड्रिल को समय-समय पर अंजाम दिया जाना चाहिए, क्यों कि इससे तत्परता बढ़ती है,निकासी प्रक्रिया में सुधार होते हैं,सिस्टम की कमियाँ उजागर होती हैं,टीमवर्क और समन्वय बढ़ता है, तथा बार-बार अभ्यास से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ता है।सच तो यह है कि समय पर और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया से जान-माल की हानि को न्यूनतम किया जा सकता है।

सुनील कुमार महला

फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार

उत्तराखंड

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!